24.02.2021

Канализация

Поделиться

Из этой статьи вы узнаете

:

- Нормативная база для ливневой канализации

- Требования СП к уклону ливневой канализации

- Расчет уклона ливневой канализации

- Монтаж ливневой канализации

- Последствия неверного расчета и монтажа ливневой канализации

- Профессиональный расчет уклона и других параметров ливневки

Уклон ливневой канализации является одним из ключевых параметров, неправильный расчет которого парализует работу всей системы и может привести к локальной катастрофе при выпадении большого количества осадков. Речь идет не просто об избытке воды, а о риске затопления участка, повреждения фундамента дома или оснований иных построек, результатом чего с большой вероятностью станет их деформация и разрушение.

Несмотря на то что отсутствует жесткое требование соблюдать нормы, все же правильней будет следовать тем рекомендациям, которые приведены в нормативных актах. В нашей статье мы расскажем, каким должен быть уклон ливневки, как его рассчитать, а также разберем правильный монтаж данной канализации и какие проблемы могут возникнуть, если допустить ошибку.

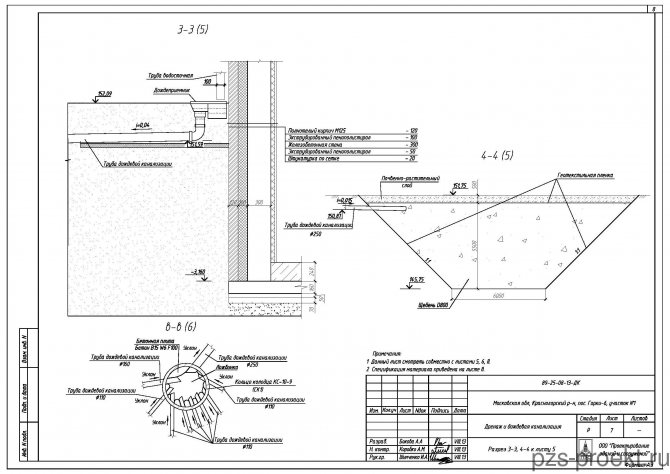

Нормы

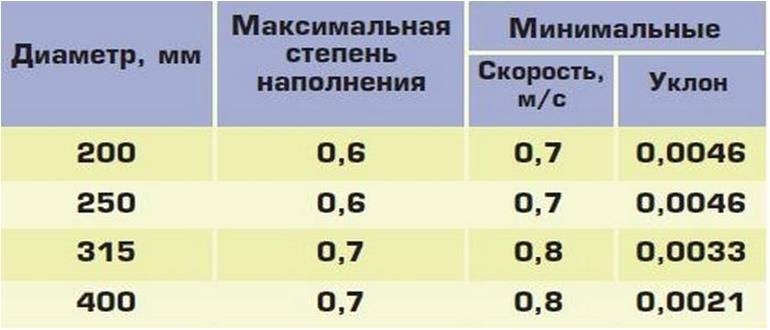

Внутри квартиры практически никак не измерить собственными возможностями потоки жидкости в канализационной системе. Профессионалы советуют обязательно учитывать допустимые цифры, обозначенные в нормативных таблицах. По рекомендациям СНиП, скорость потока должна быть 0,7-1 м/сек.

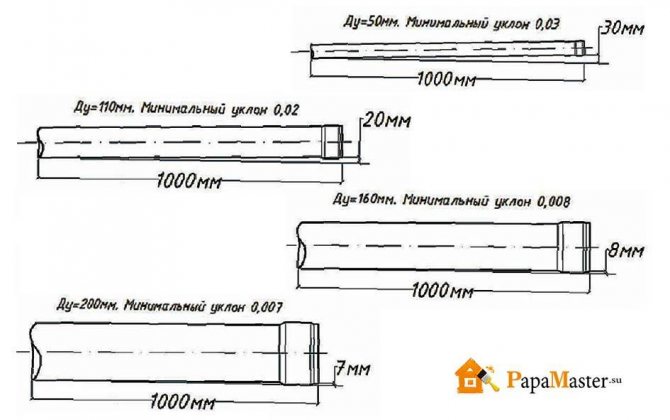

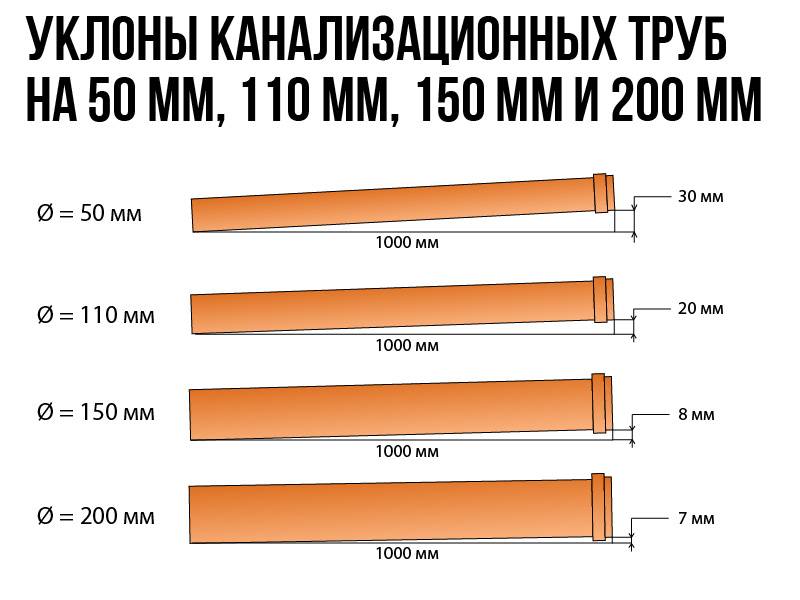

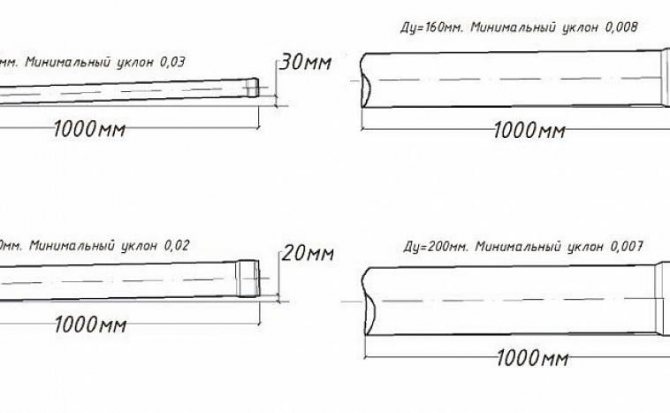

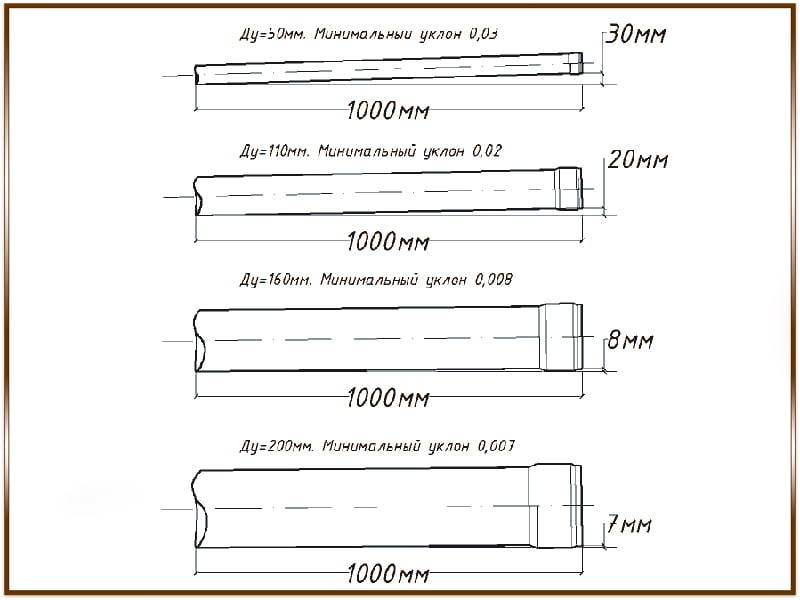

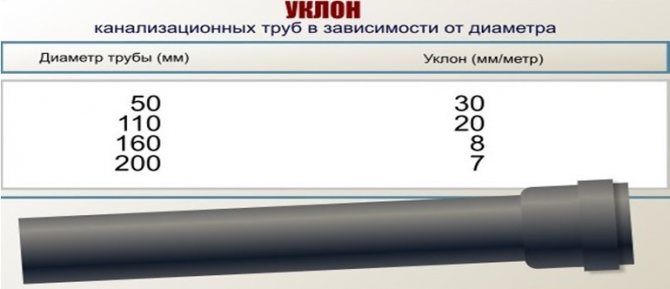

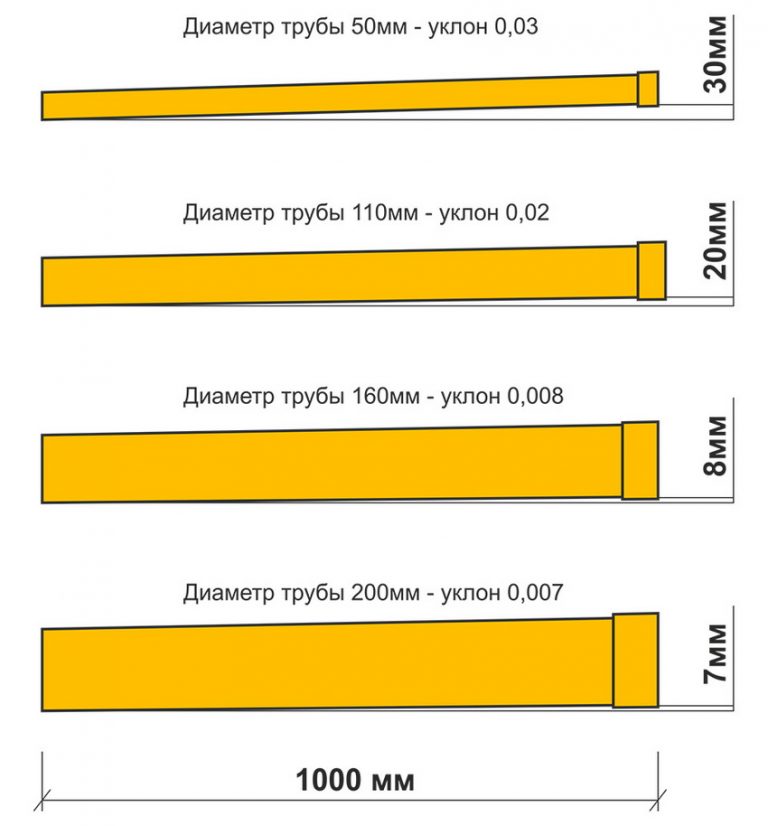

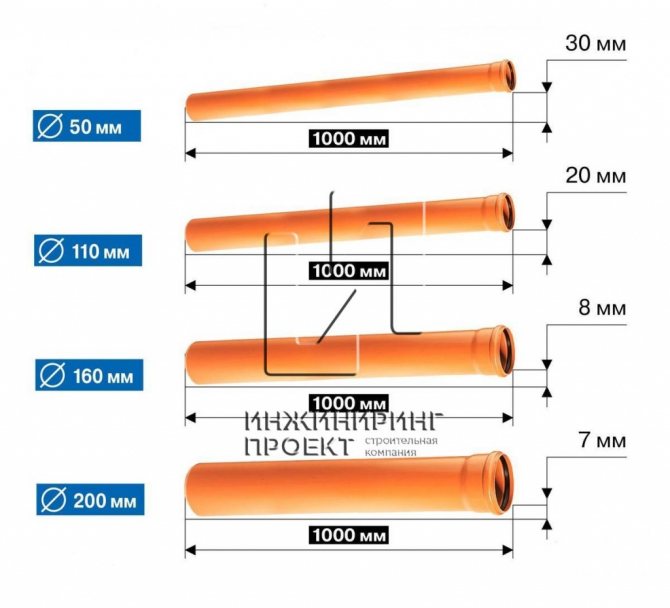

Для такой скорости нормативный угол наклона должен составлять для изделий диаметром:

- 5 см – 30 мм на один погонный метр;

- 11 см – 20 мм на один погонный метр;

- 16 см – 8 мм на один погонный метр;

- 20 см – 7 мм на один погонный метр.

Нормативные документы, в которых указаны данные правила, это:

- Пункт 18 СНиП 2.04.01/85. Здесь подробно описывается устройство внутреннего водоотвода и канализации строений. Например, отсюда можно узнать, что ветки водоотводов с сечением 4-5 см нужно класть с уклоном 0,03, а сечением 8,5-10 см – 0,02.

- Пункт 2.41 СНиП 2.04.03/85 о внешних канализационных стоках описывает правила, касаемые минимального уклона труб размером 15 см. Он должен быть равен 0,008 см, а для труб размером 20 см – 0,007 см.

- Если возникает необходимость сделать уклон сети меньшим, можно руководствоваться пунктом 18.2 СНиП 2.04.01-85. В этом пункте учитываются особенности тока жидкости по трубам с различными физическими характеристиками. Например, для пластиковых труб скоростной коэффициент должен равняться 0,5, а для сетей из других материалов нужен коэффициент 0,6.

Отдельное пояснение в СНиП 2.04.03/85 касается наружных канализаций с размером труб 15-20 см. В частности, правила допускают использовать нормативные показатели для уклонов: 0,005 для 20 см изделий, 0,007 для 15 см изделий.

Пунктом 18 СНиП 2.04.01/85 регулируется наибольший уклон сетей, который не должен быть больше 0,15. При этом из расчетов исключаются ветки от сантехнических устройств, длина которых до 150 см. Таким образом, на каждом метре канализации допускает не более 15 см уклона. При превышении показателя магистраль будет заиливаться.

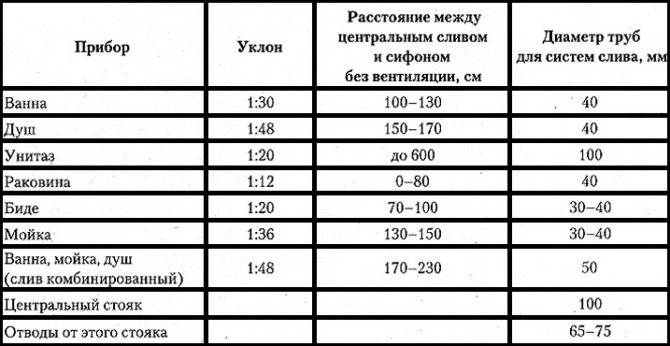

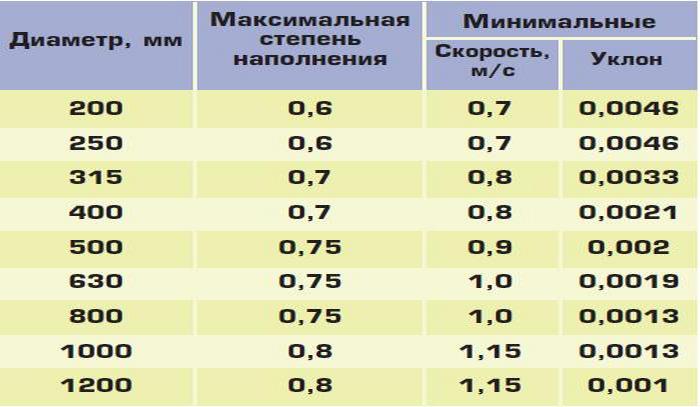

В расчетах могут помочь специальные таблицы.

| Сантехническое устройство | Диаметр, см | Наклон на каждый метр, см | Промежуток между центральным сливом и сифоном, м |

| ванная | 0,4 | 3 | 1-1.3 |

| ванная, душевая, моечная | 0,5 | 4.8 | 1.7-2.3 |

| душевая | 0,4 | 4.8 | 1.5-1.7 |

| унитаз | 10 | 2 | До 6 |

| биде | 0,3, 0,4 | 2 | 0.7-1 |

| моечная | 0,3, 0,4 | 3.6 | 1.3-1.5 |

| раковина | 0,4 | 1.2 | 0-0.8 |

| основной стояк | 10 | ||

| ветви от стояка | 6,5-7,5 |

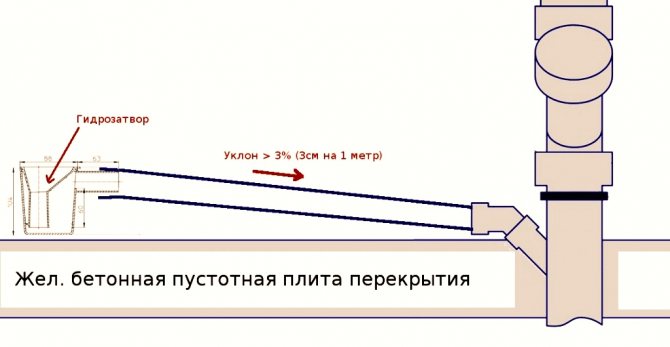

В математической системе углы измеряются в градусах, поэтому приведенные в таблицах цифры часто становятся непонятными. А означают цифры дробное соотношение высоты уклона к длине водоотвода. Отследить величину будет проще, если перевести цифры в сантиметры. Например, 3 см на 1 метр, 0,8 см на 1 метр. Если известна длина всей канализации, можно перемножить ее на величину уклона, что даст общую высоту для всей проектируемой канализации.

Каким образом подобрать угол наклона?

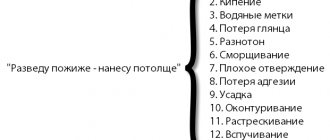

В процессе прокладки канализации при рассмотрении вопроса наклона труб мастера прибегают к правильным методам устройства уклона, рассмотрим что делать нельзя:

- Делать уклон, исходя из соображений образования острого угла наклона. С одной стороны, этот способ удобен тем, что вода будет быстрее доходить до пункта назначения. С другой – эксплуатация трубы значительно уменьшится. Частицы мусора, грязи или других нечистот при быстром стоке могут остаться в трубе, что приведет к ее засорению. К тому же, не смогут покинуть трубу фекальные фракции. Особенно негативно повлияет на работу канализации слишком большой угол или контруклон. Таким образом, данный способ не совсем верен, так как стоит принимать во внимание минимальные и максимальные значения угла. Об этом написано в нормативной документации (cмотим ниже).

- Устроить минимальный уклон или вовсе не принимать во внимание этот пункт при монтаже канализационных стоков. Способ абсолютно неверный, так как игнорирование устройства уклона приведет к застаиванию воды.

Выполнить уклон, исходя из требований нормативов и специализированной литературы. Самый верный способ, которого следует придерживаться.

Для чего рассчитывать уклон?

Благодаря организации уклона канализации получится избежать:

Застаивания воды. Довольно частая проблема всех, у кого имеется система канализации.

Заиливания. Если подобное случится, то очень скоро придут в негодность воздушные сифоны(обратные клапаны) и вокруг будет стоять неприятный запах. Если же подобная проблема произойдет на стенках магистрального трубопровода, то сломается вся канализационная система.

Прорывов трубопровода.

Благодаря оптимальному потоку жидкости никакого нежелательного скопления не произойдет. Также получится избавиться от коррозии поверхности конструкций.

Ранее при монтаже канализации в многоквартирных домах уклон трубы канализации на 1 метр не рассчитывали, и зачастую его не устраивали. Это приводило к постоянным авариям системы и регулярным ремонтным работам.

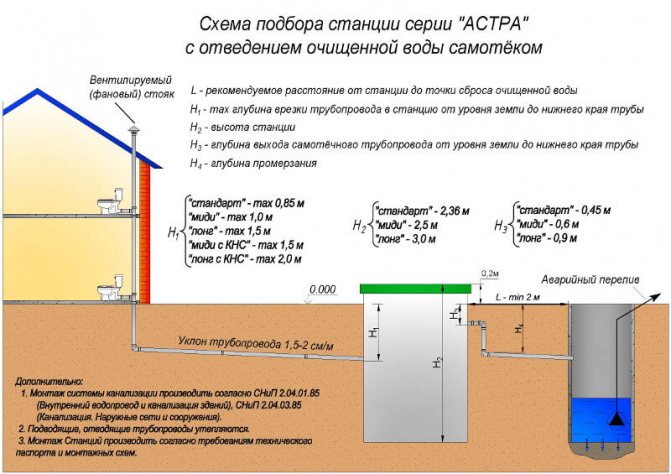

Обеспечение уклона требуется не только в городских условиях квартиры. В последнее время сточные системы устраивают в домах частного сектора и даже банях. Вместо обычных выгребных ям стали применяться специальные колодцы (септики) для приема сточных вод.

Особенности глубины ливневой канализации по СНиП

Точных указаний по глубине залегания труб в нормативном документе не предусмотрено. Но есть некоторые рекомендации. При выборе глубины учитывают несколько важных факторов

Берут во внимание глубину промерзания почвы, залегание вод, личный опыт специалиста

Рекомендации по выбору глубины ливневой канализации:

- Если габариты труб составляют меньше 500 мм, то их следует укладывать ниже показателей промерзания почвы на 30 см;

- При превышении диаметра 500 мм этот показатель составляет 50 см.

К глубине залегания следует добавить толщину песчаной подушки. Именно такой показатель считается оптимальным. В любом случае от поверхности земли до трубы должно быть как минимум 70 см. Но если выполнить установку на нужную глубину не удается, то придется сделать дополнительное утепление и обеспечить защиту от механических повреждений.

Детали будущего мишки

Далее подумайте, как вы сделаете мишке мордочку. Самый простой способ — купить готовые пластиковые нос и глаза и приклеить их или нарисовать глаза, нос и рот маркерами для ткани. Можно вышить носик нитками, а вот для самых красивых интерьерных медведей стоит поискать в магазинах для рукоделия стеклянные глазки, которые пришиваются вручную. Также для таких медведей, а также для настоящих мишек Тедди потребуются специальные шарнирные крепления, которые позволяют голове и лапам двигаться.

И последнее — элементы декора. Можно обойтись и без них, но мишка будет гораздо симпатичнее, если дополнить его нехитрой одежкой или ленточкой на шее.

Важные особенности укладки канализационных труб

- При монтировании системы трубопроводов в подвалах, имеющих большую глубину, или в местах с понижением рельефа предусматриваются версии с предельно низкой глубиной прокладки канализации, в которой предусмотрен монтаж насосной станции. Глубина устройства напорной линии должна быть рассчитана по запросам нормативных документов.

- Практика показала, что в проблемных грунтах (водонасыщенных, уплотненных до крепких и илистых) укладка коммуникаций производиться глубиной четыре метра, в сухих почвах – глубина определяется от четырех до семи метров.

- Коммуникации, построенные глубиной менее 0,7 метра, обязательно должны располагать на поверхности земли охранную зону канализации. Охранная зона оборудуется системой предохранения от возможного механического повреждения трубопровода.

- При выполнении проектов на прокладывание канализационной коммуникации в обязательном порядке, необходимо учесть разность рельефных линий местности.

Организация уклона в частном доме

Объем стоков в загородном доме значительно меньше, чем в многоквартирном жилом здании. В этих условиях даже при минимальном уклоне, определяемом по таблице для гидравлического расчета или формуле, уровень наполнения будет недостаточным для самоочищения трубы.

Уменьшать же уклон еще сильнее нельзя, поскольку скорость стоков станет слишком медленной. Песок с другими твердыми включениями будет оседать на дне, труба наверняка забьется. В такой ситуации нужный угол наклона трубопровода определяют безрасчетным методом.

Безрасчетная методика определения уклона

Согласно нормативным документам, безрасчетная методика применяется в тех случаях, когда ввиду малого объема стоков невозможно выполнить условие по соотношению между оптимальным и фактическим уровнем наполнения.

В старом варианте СНиП 2.04.01-85 излагались следующие рекомендации по уклону для безрасчетных участков самотечных трубопроводов:

- Диаметр трубы 40 или 50 мм – 0.03

- Диаметр трубы 85 или 100 мм – 0.02

Актуализированная редакция этого СНиП, изложенная в СП 30.13330.2016, предлагает минимальное значение уклона для безрасчетных участков трубопровода считать равным1/d, где d– наружный диаметр трубы в мм.

Рекомендации специалистов по прокладке коллектора от индивидуального загородного дома к септику:

- Дом средней площади с двумя санузлами – труба 110 мм с уклоном 0.02

- Дом с тремя и более санузлами – труба 160 мм с уклоном 0.08

Соблюдение предложенных параметров сохраняет транспортирующую способность потока жидкости в трубопроводе.

Проверка уклона

Лучшим прибором для проверки угла наклона служит нивелир. Прибором замеряют глубину траншеи под трубопровод в контрольных точках, величину перепада сравнивают с требуемой. При отклонении от расчетного значения глубину траншеи корректируют.

Для проверки уклона без нивелира пользуются простым способом с применением подручных средств. В дно траншеи на обоих концах втыкают два штыря. Между штырями натягивают трос, строительным уровнем проверяют горизонтальное положение. Если необходимо, делают выравнивание.

Затем возле обоих штырей замеряют высоту от дна до троса. После выяснения величины перепада действуют так же, как в ситуации с нивелиром.

На изображенном ниже рисунке начальная глубина траншеи составляет 0.5 м. Исходя из рекомендуемого для трубы 110 мм уклона 0.02 получаем:

Прибавляем к начальной глубине 0.5 м вычисленную величину перепада глубин 0.6 м и получаем глубину траншеи в конечной точке трубопровода 1.1 м.

Решение проблемы крутого склона

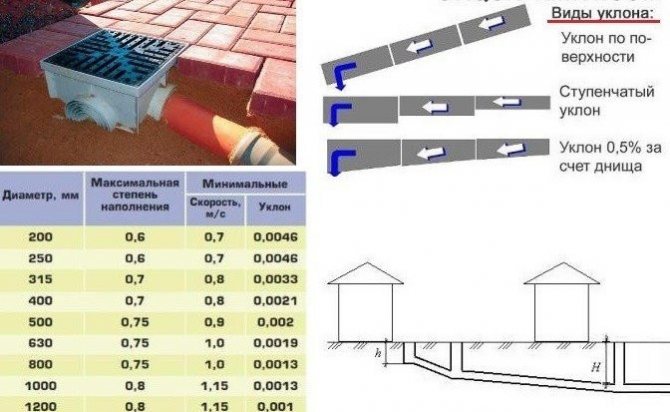

Если в направлении прокладки коммуникаций крутизна склона превышает нормативный уклон, то в какой-то момент более полого расположенный трубопровод выйдет на поверхность. Проблема решается двояко.

Первый вариант – по мере приближения к поверхности в трубопроводе делают вертикальные понижающие участки. Во втором варианте сразу делают большое вертикальное понижение, которого хватит на всю протяженность коллектора.

Схема понижения по первому и второму варианту

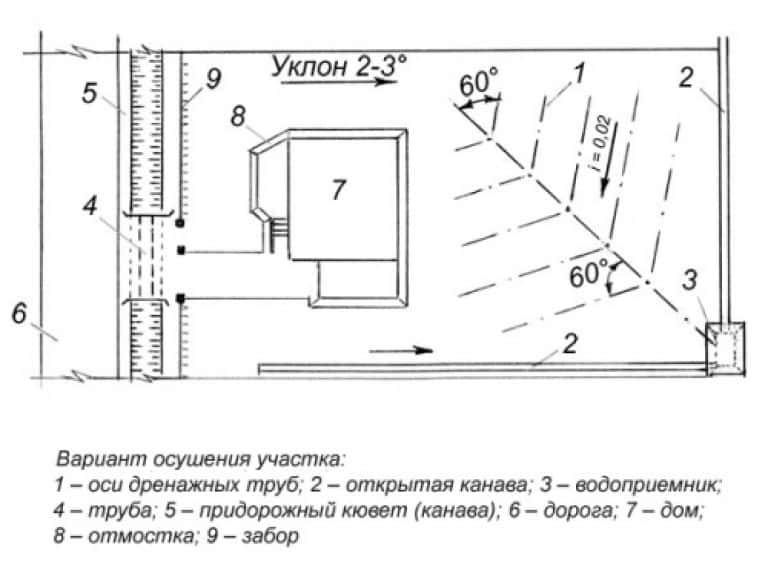

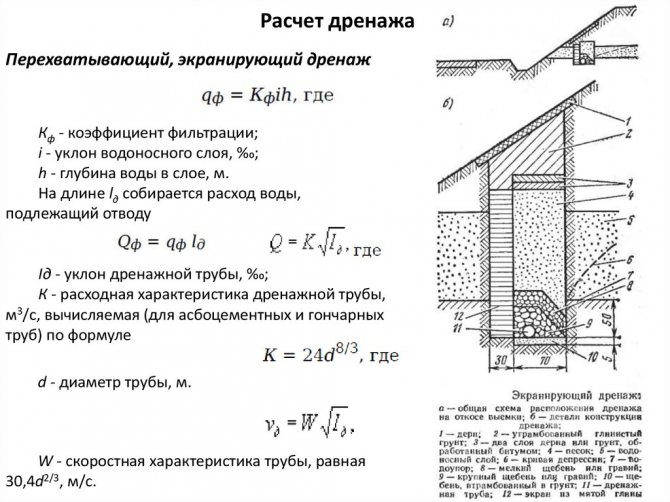

Виды дренажа, используемые в проектах дренажных систем

Выдержка из СНиП 2.06. 15-85 (п.3.23 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»): «При выборе систем дренажных сооружений должны быть учтены форма и размер территории, требующей дренирования, характер движения грунтовых вод, геологическое строение, фильтрационные свойства и емкостные характеристики водоносных пластов, область распространения водоносных слоев с учетом условий питания и разгрузки подземных вод, определены количественные величины составляющих баланса грунтовых вод, составлен прогноз подъем уровня грунтовых вод и снижения его при осуществлении защитных мероприятий».

Дренажные системы, используемые на сегодняшний день, классифицируются по многим признакам – по объектам ландшафтной архитектуры, по целевой направленности, по конструкции, по принципу действия, по используемым материалам, по гидрогеологическим условиям и свойствам грунта. Приведем лишь некоторые из них, наиболее актуальные для дренажа участков под частные домовладения.

По конструкции водотока дренаж бывает:

Открытый (полостной)

– самый простой по реализации. По периметру участка выкапываются траншеи глубиной 0,6-0,7 м и шириной 0,5 с отклонением стенок от вертикали в наружную сторону на 30°. Открытые дренажи служат для сбора и перенаправления талых и дождевых вод на участках, расположенных на склонах.

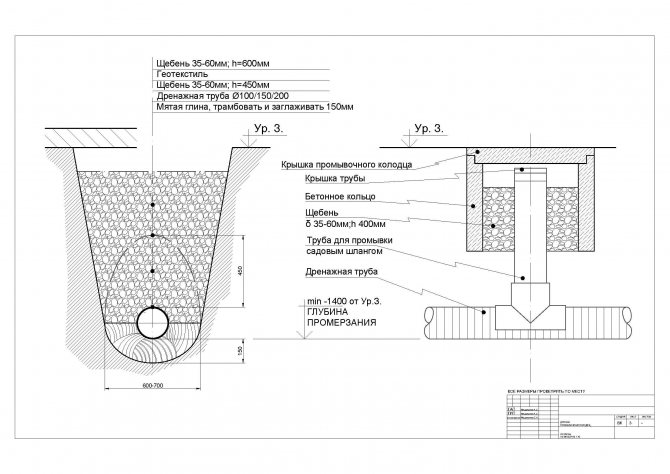

Засыпной (полостной с заполнителем)

— обустраивается следующим образом: дно и стенки траншеи выстилаются геотекстилем, который выполняет роль дополнительного фильтрующего материала, и предотвращает заиливание дренажа. Геотекстиль выкладывают так, чтобы он выступал сантиметров на 30 с каждой стороны канавы. Затем на половину траншея заполняется битым кирпичом, крупным щебнем, после чего почти доверху насыпается материал более мелкой фракции. Наполнение канавы закрывается краями геотекстиля, сверху насыпается грунт и укладывается дерн.

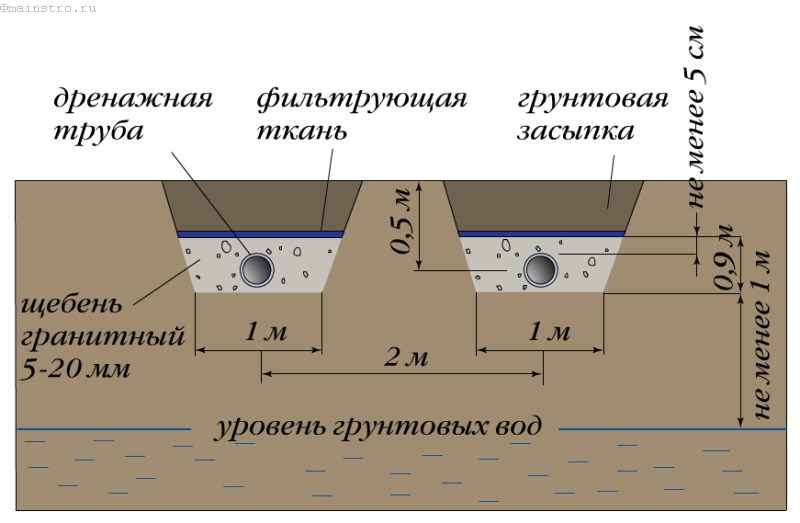

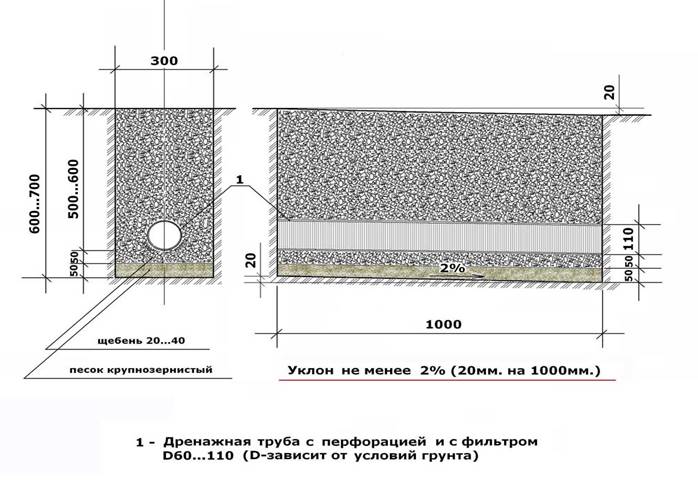

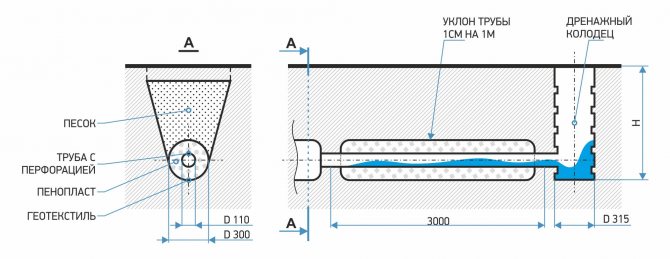

Закрытый (трубчатый)

— отличается от засыпного тем, что в канаве, на подготовленную подушку из песка и щебня укладываются под определенным уклоном дренажные трубы. Затем поверх труб создается водонесущий слой из песка и щебня. Геотекстиль используется, как и в предыдущем случае. Схема дренажной системы закрытого типа, как правило, выполняется в виде «елочки» (могут быть и другие конфигурации). Вода из боковых каналов стекает в центральный и отводится к месту сброса воды.

По принципу действия различают дренажи:

- систематический

(распределяется по территории участка равномерно) - выборочный

(дренажная система прокладывается выборочно, под отдельные участки территории) - отсеченный

(головной) – для перехвата и перенаправления подземных вод, которые поступают со стороны (например, при подтоплении).

По почвенным и гидрогеологическим условиям:

- горизонтальный дренаж

– отличается тем, что дрены прокладываются горизонтально с рассчитываемым уклоном в сторону сброса вод - вертикальный дренаж

– представляет собой систему колодцев и скважин.

По видам объектов ландшафтной архитектуры:

- двойной дренаж

– укладывается на территориях, где планируется высокая плотность посадок деревьев и кустарников, в силу чего ремонт системы в дальнейшем будет затруднен - береговой дренаж

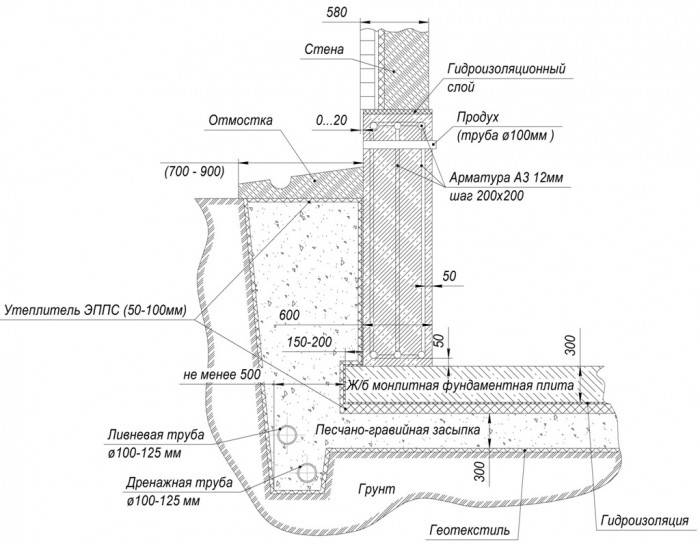

– осуществляется в поймах рек - пристенный дренаж

– для отвода вод от стен и фундамента здания - пластовый дренаж

– применяется в случаях, когда вода скапливается под площадкой или сооружением.

Пример расчета ливневой канализации

Некоторые проектировщики не вдаются в детали расчета ливневой канализации, оперируя рекомендуемыми значениями диаметров труб, которые указаны в СНиП. Для безнапорных сетей в качестве водоотвода обычно используют трубопровод диаметром 200-250 мм. Именно такой размер гарантирует оптимальную скорость движения поверхностных стоков в случае интенсивных осадков.Вместе с тем правильно выполненный расчет способствует более целесообразному распоряжению бюджетом, поскольку для нормальной функциональности ливневой сетимогут подойти трубы меньшего диаметра.

Расчет диаметра трубы позволяет уменьшить затраты без ущерба для функциональности системы

В качестве примера рассчитаем параметры водосточной трубы для крыши частного дома площадью 100 м² (0,01 га), расположенного в одном из населенных пунктов Московской области:

- Согласно карте интенсивности дождя параметр q20 для Москвы и близлежащих районов составляет 80 л/с. Коэффициент поглощения влаги для кровли равен 1. Исходя из этих данных, рассчитываем расход дождевых вод:

Qr =80·0,01 = 0,8 л/с

- Поскольку уклон кровли в частном доме, как правило, существенно превышает показатель 0,03 (3 см на 1 м), коэффициент заполнения свободной емкости во время напорного режима принимаем равным 1. Таким образом:

Q = Qr = 0,8 л/с

- Зная показатель расхода дождевой воды, можно не только произвести расчет диаметра ливневой канализации, но и определить необходимый уклон стока. Для этого воспользуемся справочником А.Я. Добромыслова «Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных материалов. Безнапорные трубопроводы». Согласно расчетным данным, которые представлены в таблицах, для показателя расхода 0,8 л/с подойдут трубы с такими параметрами:

- диаметр 50 мм, уклон 0,03;

- диаметр 63 мм, уклон 0,02;

- диаметр 75 мм (и выше), уклон 0,01.

Уклон трубы обратно пропорционален ее диаметру

- Материал трубопровода.

СНиП допускает использование труб из асбестоцемента, стали и пластика (ПВХ). Асбестоцементный трубопровод, хоть и является экономичным вариантов, сегодня применяется достаточно редко из-за хрупкости материала и большого веса (1 метр 100-миллиметровой трубы весит 24 кг). Стальные трубы значительно легче асбестовых, тем не менее они склонны к коррозии. Поэтому дляливневок чаще всего используютсятрубы из ПВХ, которые совмещают в себе малый вес, простоту монтажа и длительный срок эксплуатации.

- Глубина прокладки подземной части.

Оптимальное расположение трубы – ниже уровня промерзания грунта и выше уровня грунтовых вод. Поскольку не каждая местность позволяет соблюсти данное условие, допускается прокладка трубопровода на небольшой глубине, однако не ближе 70 см к поверхности.

- Монтаж стояков.

Отвод дождевой воды с крыши осуществляется посредством стояков, под которыми размещаются точечные или линейные дождеприемники. Вертикальные водоотводы крепятся к стене с помощью хомутов. Расчет интервала крепления стояков ливневой канализации выполняется с учетом материала трубы. Для ПВХ хомуты размещаются с интервалом 2 м, для стали – 1-1,5 м.

- Охранная зона.

СНиП предусматривает организацию так называемых охранных зон вблизи расположения ливневой сети. На расстоянии менее 3 м от трубопровода запрещено возводить строительные объекты, сажать кусты и деревья, устраивать свалку мусора, обустраивать парковочное место.

Типовая схема ливневки частного дома

Проектирование системы отвода дождевой воды является важным этапом строительства жилого дома или промышленной площадки. В данной статье приведены формулы для грубого расчета диаметра трубопровода, поскольку они не учитывают такие параметры, как трение воды о внутреннюю поверхность трубы, количество изгибов и соединений в системе и др. Для более точного расчета ливневой канализации существуют специальные программы, которые можно найти в интернете. Однако самый верный метод – доверить проектирование специалистам, которые учтут все нюансы и предложат наиболее эффективный и экономически выгодный вариант.

Дренажный колодец – бетонный или пластиковый

Дренажные колодцы классифицируются на основе материалов, из которых они изготавливаются. В зависимости от этого и определяются технические, эксплуатационные и технические характеристики. Самыми распространенными дренажными колодцами для ливневой канализации считаются бетонные и пластиковые. Конечно же, в нынешнее время пластиковые колодцы более распространены по сравнению с бетонными. Они отличаются следующими преимуществами:

- Незначительным весом;

- Простотой монтажа без применения специализированной техники;

- Огромной выносливостью;

- Легкостью в эксплуатации;

- Непроницаемостью;

- Устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

Несмотря на многочисленные преимущества, есть у пластиковых колодцев и существенные недостатки:

- Высокая стоимость по сравнению с изготовленными из бетона;

- Ограничения по глубине в процессе установки;

- Хрупкость материала.

Дренажные колодцы, изготовленные из бетона, отличаются следующими преимуществами:

- Герметичностью;

- Невысокой стоимостью;

- Быстротой монтажа;

- Возможностью монтажа совершенно в любом типе грунта;

- Неприхотливостью в уходе.

Недостатков у колодцев из бетона практически нет. Единственным минусом является его вес, который требует в процессе монтажа применения специализированной техники.

Когда встает вопрос о том, какой же дренажный колодец выбрать, то однозначно здесь ответить невозможно. Каждый будет руководствоваться исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Строительство ливневой канализации

В целом, монтажные работы по устройству ливневок проходят так же, как и при прокладке наружных трубопроводов обычной канализации.

Выбор труб для подземной части трубопровода

Если монтируются наружные сети ливневой канализации, СНиП допускает использование следующих видов труб:

- Асбестоцементные;

- Стальные;

- Пластиковые.

Асбестоцемент – это традиционный материал, используемый для сооружения наружных трубопроводов канализации, в том числе и ливневой. К недостаткам материала следует отнести его высокую хрупкость и значительный вес (метр трубы диаметром 100 мм весит более 24 кг). Стальные трубы имеют гораздо меньший вес (метр трубы весит около 10 кг), но зато они склонны к коррозии, поэтому для сооружения ливневки их использовать невыгодно.

В последнее время для сооружения ливневок используют пластиковые трубы. Они легкие (метр весит не более 5 кг), но прочные и устойчивые к коррозии. Кроме того, их легко соединять, для этого не требуется сварка. Можно использовать:

- ПВХ трубы, если монтируются наружные сети, то для их сооружения нужно использовать особый вид труб, их окрашивают в оранжевый цвет;

- Многослойные полимерные трубы. На сегодняшний день — это оптимальный вариант. У этих труб гладкая внутренняя поверхность, поэтому гидравлическое сопротивление не возникает.

Установка кровельной части

Работы проходит так:

- В перекрытиях устраиваются отверстия для установки дождеприемников, все примыкания тщательно герметизируют.

- Укрепляются отводные трубы при сооружении точечной системы или лотки – при монтаже линейной ливневки.

- Устанавливают сточные стояки или трубы.

- Собирается узел сброса воды в коллектор или выпуск в лоточные системы.

- Все устройства крепятся к стенам и перекрытиям при помощи хомутов. Места для установки хомутов намечают заранее, не забывая соблюдать рекомендованные величины уклонов.

Прокладка подземной части

- Начинается монтаж с устройства траншей. При строительстве таких систем, как ливневая канализация – глубина заложения, чаще всего, определяется не глубиной промерзания, а опытом эксплуатации систем в месте строительства.

- Траншеи выкапываются с уклоном, то есть их глубина должна постепенно увеличиваться.

- На дне траншей выполняется подушка из песка, высота слоя – 20 см.

- Подготавливается котлован для установки коллектора.

- В подготовленные канавы следует уложить трубы, соединения труб между собой и их присоединение к коллектору осуществляется с помощью обычных фитингов.

- Если канализационная сеть состоит из единственной ветви, имеющей длину более 10 метров, то на ее середине стоит запланировать установку смотрового колодца. Такие колодцы следует ставить на местах разветвления сетей.

- В месте соединения водоприемных желобов и систем труб ливневки устанавливают пескоулавливатели.

- Теперь осталось произвести засыпку траншей, а открытые сооружения (лотки) прикрыть сверху решетками.

Последовательность проведения работ по подготовке фундамента

Начальный этап работ заключается в подготовке фундамента самого дома и подборе требуемых материалов

Для основания дома требуется провести гидроизоляцию. Перед началом периметр фундамента очищают от оставшейся дренажной системы и от остатков земли. Далее требуется просушить поверхность для того, чтобы в будущем между гидроизоляционными материалами и поверхностью бетона не скапливались водяные пары. После того, как поверхность просохнет, на них крепят подготовленные материалы теплоизоляции. Следует при этом строго придерживаться инструкции и техники безопасности. Наиболее предпочтительной будет гидроизоляция, для крепления которой к поверхности используют битумные смеси. Сверху поверхность засыпают гравием, который служит для отвода избыточной влаги.

Трубу, используемую для возведения дренажных систем, изготавливают из следующих материалов:

- Керамика;

- Пластик;

- Асбоцемент.

В последнее время большим спросом пользуются трубы из пластика, которые просты в установке и отличаются небольшим уровнем цены. Однако у них есть существенный минус – наименьшая прочность среди подобных материалов. Предложение современного рынка материалов для строительства включает специальные гофрированные трубы для монтажа дренажной системы. Их преимуществом является нетканый материал, предотвращающий залив системы.

Изучаем нормативы

Все строительные и монтажные работы должны проводиться согласно действующим нормативам, правилам и нормам. Такие требования указываются в ГОСТах и СНиП. Это же касается и укладки ливневой канализации. Тут действует СНиП 2.04.03-85, который носит название «Канализации. Наружные сооружения и сети».

В некоторых пунктах данного документа указывается рекомендуемая глубина заложения труб ливневки. Согласно им укладку стоит проводить:

- для труб с сечением до 500 мм не менее 30 см ниже уровня замерзания грунта;

- для труб с сечением более 500 мм – не менее 50 см.

Но все эти пункты, касающиеся глубины залегания, носят скорее рекомендательный характер. Их применение лежит на совести монтажников и строителей. Согласно СНиП укладку необходимо проводить, опираясь на опыт эксплуатации канализационных систем в каждом конкретном регионе. В целом минимальная глубина должна быть не менее 70 см от поверхности.

Формулы для гидравлического расчета ливневых сетей

Для того чтобы выполнить расчет диаметра трубы ливневой канализации, следует определить средний расход дождевых вод, который зависит от климатических условий в конкретной местности.

Предельный расход (интенсивность) дождевых вод рассчитывается по формуле:

Qr = q20·Ψ·F

где:

q20 – расчетная интенсивность дождя в течение 20 минут;

Ψ –коэффициент поглощения влаги определенным типом покрытия (кровля – 1,0; асфальт – 0,95; бетон – 0,85; щебень – 0,4);

F–площадь поверхности(в гектарах), на которой планируется осуществлять водоотвод.

Карта интенсивности дождя для определения коэффициента q20

Для гидравлического расчета сети дождевой канализации необходимо сделать поправку на коэффициент заполнения свободного трубопровода при возникновении напорного режима (β). Таким образом, расход дождевых вод рассчитывается как

Q = Qr·β

Коэффициент β определяется по таблице:

| Показатель продолжительности дождя n | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

| Значение коэффициента β | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |

В свою очередь параметрn зависит от географического расположения объекта:

| Район | Значение параметра n |

| Побережье Баренцева и Белого морей | 0,4 |

| Север Европейской части РФ | 0,48 |

| Центр и запад Европейской части РФ | 0,59 |

| Западный склон Урала | 0,59 |

| Низовье Дона и Волги | 0,57 |

| Нижнее Поволжье | 0,66 |

| Средняя Сибирь | 0,47 |

| Восточная Сибирь | 0,52 |

| Западная Сибирь | 0,58 |

| Алтай | 0,48 |

| Побережье Охотского моря | 0,31 |

Если уклон местности составляет 1-3 см на 1 м, тогда коэффициент βнеобходимо увеличить на 15%. При большем уклоне данный параметр принимается равным 1.

Уровень наполненности

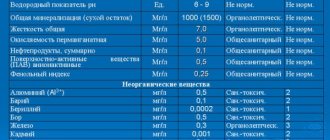

Бывают случаи, когда согласно нормативу требуется произвести выполнение дополнительных расчётов. К примеру, определить коэффициенты уровня наполненности. К подобному расчёту необходимо прибегать тогда, когда для обустройства канализации применяются трубы из следующих материалов:

- асбестоцемент;

- пластик;

- чугун.

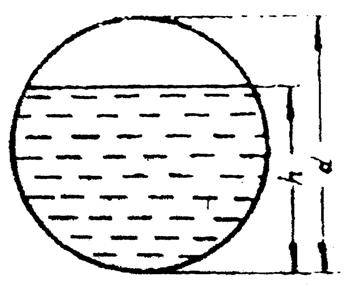

Знание уровня наполненности позволит определить необходимую скорость движения воды и прочих нечистот, при которой не будет возникать засора системы. Для вычисления наполненности используется следующая формула: Y=H/D, где D – диаметр трубы; H – уровень вод.

СНиПом регламентируются 2 главных показателя наполненности: минимальный и максимальный. По документации при полном заполнении конструкции данные показатели следующие:

- минимальный — Y=0,3;

- максимальный — Y=1.

Если показатель Y равен единице, это значит, что уклон канализационной трубы отсутствует полностью.

Если же брать практический расчёт, то зачастую показатель наполненности сточных трубопроводов не выходит за рамки 0,3-0,6. Чаще всего, оптимальный показатель наполненности — это 0,5-0,6.

Материал канализационных трубопроводов также способен оказать значительное влияние на скорость, с которой происходит его заполняемость.

К примеру, если сточная конструкция выполнена из асбестоцемента либо чугуна, то по причине достаточно выраженной шероховатости этих материалов, трубопровод будет заполнен весьма и весьма быстро.

Расчёт наполненности трубы: пример

Использование всех вышеперечисленных формул показывает на использование гидравлических методов расчёта уклона канализационного трубопровода.

Для более ясного понимания того, каким образом выполняется определение этих коэффициентов, приведу следующий пример: предположим, у меня есть труба, диаметр которой равен 110 мм (11 см).

Высота подъёма вод составляет 60 мм. Тогда коэффициенты будут рассчитываться следующим образом: 60/110=0,55. Итак: Y=0.55

Последующим шагом необходимо выполнить проверку того, как подсчитанный коэффициент относится к оптимальному показателю расхода воды. Полученные результаты не должны выходить за следующие пределы: K≤V√Y. Данная формула расшифровывается следующим образом:

- K – указывает на коэффициент наполненности. Как уже упоминалось выше, оптимальным является коэффициент с показателем 0,5 для пластмассовых труб. Для труб из других материалов оптимальный коэффициент — 0,6.

- V – скорость течения стоков.

- √Y – корень квадратный из показателя, определённого ранее.

Результаты подсчёта показали, что проверка найденного коэффициента прошла успешно.

Расчёт степени наполнения трубы

Какой именно выбрать диаметр трубы для прокладки наружной канализации? Этот вопрос должен стоять наряду и другими факторами при создании проекта. Поскольку от этого зависит скорость ухода воды. Коэффициент наполнения воды измеряется в сантиметр на метр, градусный расчёт тут применить нельзя по причине того, что буду возникать погрешности, к примеру: метраж трубопровода слишком большой и в конечном итоге даже маленькое расхождение приведёт к тому что элементы не сойдутся и будут находится в разных плоскостях.

Значение, которое будет оптимальным для работы системы канализации рассчитывается по формуле, она звучит так: уровень подъёма канализации «H» мы делим на диаметр нашей канализационной трубы «D». Значение, которое мы должны получить должно варьироваться в промежутке от 0,5 до 0,6. Если мы получим при расчёте 0, то это будет означать что труба будет постоянно пустой. Если же мы будем иметь конечную цифру 1, то труба будет постоянно и полностью залита водой. Что губительно скажется на системе. Сама формула выглядит так

Y=H/D

- H – высота;

- D – диаметр;

- Y – значения наполнения.

Если вы используете трубы из ПВХ, то её наполненность должна составлять 0,5. Причиной этому является её внутренняя поверхность, она не имеет шероховатостей. В отличии от асбестовых или железных труб, они имеют высшую степень шероховатости, для такого значения равно 0,6.

Описанное выше значение позволит проходить стокам в среднем со скоростью 0,7м/с. Это позволит удерживать твёрдые вещества в подвешенном состоянии, не допуская того что они будут прилипать к стенкам канализационных труб.

Схема и порядок устройства

Организация водоотвода на участке с уровнем склона более 8% начинается с проведения геологических изысканий. По результатам изысканий определяют водоносные слои, уровни залегания грунтовых вод. На основе полученных сведений разрабатывается проект дренажа участка на склоне, проводятся строительные работы.

В конечном итоге должна решаться задача исключения возможности размыва грунта хаотичным естественным водоотводом за счёт крутизны склона. В простом варианте делается это, примерно, так:

- На верхней отметке участка создаётся первая горизонтальная поверхностная дрена.

- На нижней отметке участка создаётся вторая горизонтальная поверхностная дрена.

- Обе дрены соединяются перпендикулярными траншеями.

- От горизонтальной дрены нижнего уровня делают отвод в дренажный колодец.

Если ландшафт участка имеет ступенчатую сложную форму и проект объекта предусматривает сооружение подпорных стен, лестниц, переходных площадок, для каждого из элементов проекта необходимо сооружать точечные водоотводы, переходящие в систему линейных водоотводов.

Участки большой площади, расположенные на склонах, как правило, оснащаются не единичными поверхностными дренами, но полноценными системами сбора и отвода воды по типу «ёлочка». Разветвленная дрена устраивается на верхнем горизонте и объединяется с коллекторным водоотводящим контуром, окружающим строительный объект. Из контура стоки переправляются в сборник за пределами участка или в ливневую канализацию.

Схема устройства дренажа для объекта, построенного на склоне. Обычно на склонах сооружаются комбинированные дрены, так как территория на косогоре традиционно отличается сложным рельефом

Такое схемное решение называют кольцевой дренаж. Благодаря сооружению защитного контура, расположенного по периметру объекта, удаётся взять под контроль уровень грунтовых вод. В свою очередь, «ёлочка» обеспечивает сбор воды с поверхности участка и её эффективный отвод.

Монтаж кольцевых дрен выполняется на некотором удалении от строительного объекта. Этот фактор позволяет соорудить кольцевую дренажную систему непосредственно на стадии эксплуатации хозяйственно-бытовых сооружений.

Следует отметить, что эффективность понижения уровня грунтовых вод в границах внутренней части контура напрямую зависит от следующих параметров:

- уровень заглубления труб;

- уровень заглубления галерей;

- уровень заглубления скважин (если такие есть).

На эффективность защиты оказывают также влияние размеры контура.

Отвод дождевой воды через другие сети

Проекты частной недвижимости традиционно включают наряду с ливневой канализацией другие коммуникационные сети. Бытовая канализация и дренажная система тоже являются частью бытовых коммуникаций. Принцип их действия мало отличается от функционирования ливневки, в чём владельцы частных домов нередко усматривают возможность использования этих сетей.

Между тем совмещение ливневой канализации с бытовой или дренажной схемой отвода стоков запрещается СНиП. Запрет на совмещение разных видов канализации обусловлен факторами очевидными. Так, при условии вывода дождевой воды в бытовую канализацию и с учётом высокой интенсивности атмосферных осадков, нормальный уровень канализационных стоков завышается в несколько раз.

Подтопление рабочих колодцев приводит к блокировке хозяйственно-фекальных стоков. Грязевые отложения, природный мусор устремляются в систему бытовой канализации. В результате после очередного ливня устроителям сооружения придётся заниматься чисткой системы.

Объединение ливневки с дренажной магистралью грозит обернуться результатом ещё более плачевным. Переполнение дренажа по причине нарушения расчётных нагрузок приводит к подтоплению фундамента здания. Частые подтопления нарушают структуру грунта, что становится причиной смещения фундаментных блоков, а в дальнейшем может привести к разрушению здания.

Профессиональное проектирование

Провести самостоятельный расчет ливневки может далеко не каждый.

Кроме того, если владелец частного жилого участка имеет право на ошибку – может проектировать канализацию на свой страх и риск

Для организации даже небольшого предприятия, для составления планов благоустройства городских или дворовых территорий требуются тщательно просчитанные, технически обоснованные проекты, полностью соответствующие всем существующим санитарным и строительным нормам.

Такой проектно-изыскательской работой занимаются специальные организации, имеющие государственную сертификацию на осуществление деятельности подобного рода

.

Заказчик при обращении к специалистам представляет им ряд документов, которые лягут в основу технического задания:

- Топографическая схема территории, с которой предполагается отведение ливневых стоков.

- Данные геологических изысканий, содержащие сведения о характере грунтов на участке.

- Общий план застройки.

- Если планируется сброс в централизованную коллекторную систему

– технические условия служб водоканала на подключение. - Санитарные нормы на проведение очистки воды, если предполагается ее сброс в природные водоёмы или на дренажные поля.

- Возможные пожелания заказчика на организацию аккумулирования собранной воды.

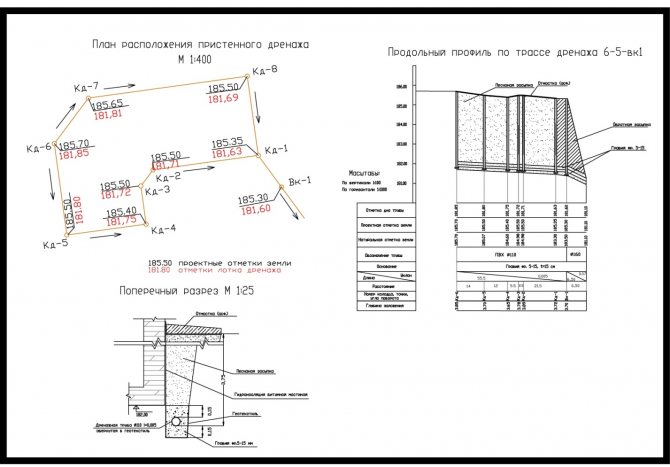

Итогом работы проектировщиков становится пакет документов, который включает:

- Общие сведения об обустраиваемом участке и ливневой канализации.

- Подробную принципиальную схему ливневки.

- Масштабированный чертеж-план участка с привязкой мест расположения всех элементов ливневки. По сути – готовая монтажную инструкцию для проведения дальнейших работ.

- Подробную спецификацию необходимого по ТУ оборудования.

- Полную смету на приобретение требуемых материалов и проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Готовый проект ливневой канализации подлежит обязательному согласованию с предприятиями водоканала, органами государственного технического надзора, в санитарно-эпидемиологической службе, службе экологического контроля, ведающей состоянием водных ресурсов.

Только после полного визирования проекта во всех контролирующих инстанциях можно приступать к его практической реализации.

Некоторые проектные организации берут на себя весь процесс согласования разработанного ими проекта.

Процесс проектирования сложен, но мелочей в этом вопросе нет.

Чтобы ливневая канализация полностью выполняла свои функции, чтобы не навлечь на себя штрафные санкции за нарушения природоохранного законодательства, разработку проекта лучше поручить опытным специалистам, квалификация которых не подвергается сомнениям.

Индивидуальный расчет уклона

Прокладка канализационных труб своими руками в частном доме проводится по стандартам, которые значатся в СНиП. Но можно рассчитать параметры по обустройству сетей канализации и водопровода самостоятельно. Для этого используют следующую формулу:

V√H/D ≥ K, где:

- К – особый коэффициент, учитывающий свойства материала, который был использован при изготовлении трубы;

- V – скорость прохождения сточных вод;

- H – наполняемость трубы (высота потока);

- D – сечение (диаметр) трубы.

Уклон канализационных труб можно рассчитать самостоятельно

Пояснения:

- коэффициент К, для труб из гладких материалов (полимерных или стеклянных), должен быть равен 0,5, для металлического трубопровода – 0,6;

- показатель V (скорость потока) – для любого трубопровода составляет 0,7-1,0 м/с;

- соотношение H/D – говорит о наполнении трубы, и должно иметь значение от 0,3 до 0,6.

Внутренние и внешние канализационные системы

Выполняя прокладку сетей канализации и водопровода в частном доме, следует учитывать некоторые особенности, которые обуславливаются месторасположением их отдельных участков.

Внутренние системы

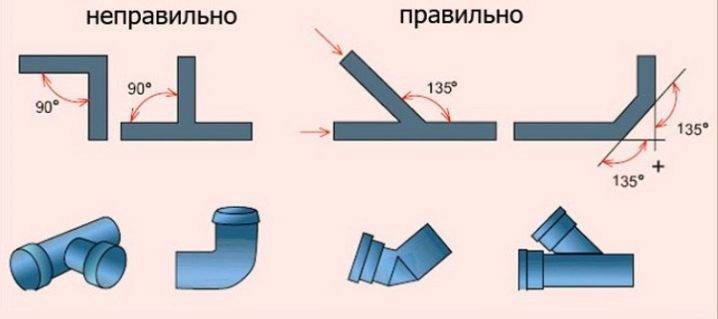

При монтаже труб канализации в частном доме в основном применяются два их диаметра – 50 мм и 110 мм. Первый для водоотвода, второй для унитаза. Прокладку канализационной трубы следует проводить в соответствии со следующими рекомендациями:

- поворот трубопровода (при его горизонтальном расположении) не следует делать под углом в 90 градусов. Для изменения направления отводы лучше устанавливать под углом в 45 градусов, это значительно облегчает проход основного потока и уменьшает вероятность скопления твердых частиц;

- в местах поворотов системы следует установить фитинги для ревизии и удобства прочистки или демонтажа в случае засорения;

- на коротких отдельных участках, допустимо увеличивать наклон, превышая рекомендуемую норму. Такой короткой веткой канализации может быть труба, соединяющая унитаз со стояком;

- на каждом отдельном участке уклон трубопровода должен быть равномерным, без резких перепадов, потому что их наличие может создать условие для возникновения гидравлического удара, последствиями которого станет ремонт или демонтаж уже работающей системы.

Внешние (наружные) системы

Правильная прокладка и монтаж канализационных труб необходима не только внутри, но и вне частного дома, от точки выхода внутренней канализации до септика.

Поэтому следует обратить внимание на следующие моменты:

- прокладка канализационных сетей проводится в траншеях глубиной от 0,5 до 0,7 метра. Величина заглубления зависит от характеристик грунта и корректируется под конкретные условия;

- при подготовке траншей, следует использовать песок на их дне, для возможности установления правильного уклона за счет его подсыпки;

- заранее просчитанный уклон (на погонный метр) выделить ориентиром из шнура натянутого между вбитыми колышками. Это позволит избежать ненужных просадок или возвышений канализационной системы на отдельных участках;

- после укладки труб на дно траншеи, еще раз проверить наличие правильного уклона, и в случае необходимости поправить его за счет песчаной подушки.

Гаситель напора

Чтобы уменьшить напор сточных вод нужно использовать гаситель напора канализации, который отвечает за перепад скорости потока сточных вод. Устанавливают колодец гаситель по типовому проекту, в который могут быть внесены изменения. Отражает характеристику про колодец гаситель напора канализации – чертеж, в котором расшифрована конструкция колодца гасителя.

Колодец имеет вид емкости в форме цилиндра, ко дну которой подсоединены трубы на разной высоте. Сточные воды попадают через верхнюю трубу в емкость, а затем выходят через нижнюю трубу. В результате этого перепада внутри камеры выполняется гашение напора.